새해를 맞으며 (致敬我的博导)

January 1, 2023

写在前面

2022 年 10 月, 我躺在 Jeddah Fakeeh 医院的病床上接到师兄发来导师病危的消息。 我的双臂全是点滴针眼, 动弹不得, 用尽力气摸到手机回复师兄的邮件。 从知道他手术生病到离世, 我始终无法相信这是真的, 总以为生命会有奇迹,糟糕的事不会降临在他身上。11 月 7 日,收到他离世的消息,当时我仍需每天多次服用镇痛剂,深刻体会到了情绪波动撕扯到五脏六腑的痛。 之后我多次尝试用文字记录下来,但每次打开文档就先崩溃了。 导师对我而言, 是父师友一体的存在, 长期以来是我顽固理想主义的精神支柱。 他的离世,加上遇到的种种光怪陆离, 我很长时期处于精神游离状态, 在坚持和放弃之间徘徊。 今天终于可以借酒壮怯,整理凌乱的文字片段。

2024 年 4 月 28 日 @ Tucson

我的导师 Byoungho Lee 教授怀揣着深厚的情怀。他常在实验室网页的留言板上抒发心迹,分享所见所闻, 祝贺团队的学术成就。 他也会通报一些生活事务, 或分享所读书籍和领域内的新消息。 每年元旦,他都会撰文庆祝新年,记录心得、 鼓舞士气,这一习惯自 2003 年便一直延续至 2021 年,从未间断。 虽然我的韩语水平有限, 但我一直耐心查阅字典,认真阅读他的文字,因为我能从中汲取学习和领悟。

尽管恩师已离开人世, 我仍会下意识地访问留言板, 哪怕我知道以后再也读不到他的新文章了。 面对他的离世, 我无能为力, 只能通过回忆他的点点滴滴来激励自己前行。

师承有来

我年轻的时候对 “师承” 二字并没有深刻理解, 但却莫名其妙迷信此二字。

我的硕士小教授是位学术和人品都在线且温文尔雅的老师。 他指导研究特别有耐心,偶尔即便被他批评,也心服口服。 我当时会时不时蹦出“不知道他的导师啥样”的想法。

第一次见到李教授是一次韩国国内学术会议。 他致辞, 师姐说那就是小教授的导师。 我惊呆, 那么年轻,且浑身都透着正气。 我心想有如此导师, 怪不得小教授那么优秀。后来又碰到小教授的师妹, 跟她聊关于她研究的事情,也是一位让我感到非常舒服的人。 李教授组里的学生作报告。 对于 “师承” 近乎偏执一样的信念, 让我确定李教授一定是一位很好的老师,虽然我当时完全不了解他,但我还是申请了他的博士。

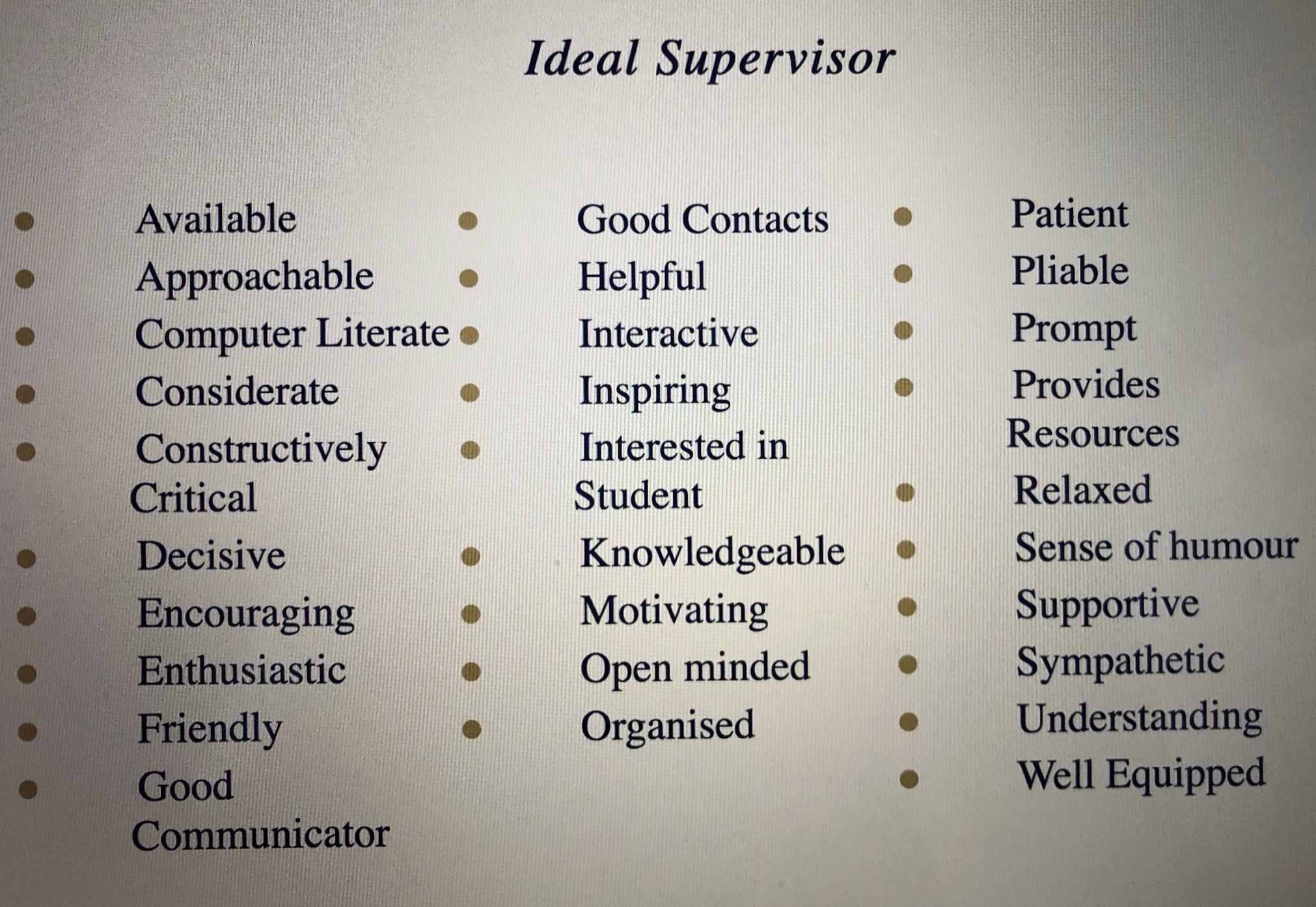

后来的经历证实了我的 “直觉”。 李教授确实是一位顶尖的导师, 集自律、 诚信、 幽默、 和善、 包容于一身 (词穷)。有一次在 Twitter 上看到关于理想导师特征的描述,我几乎要跳起来了, 这不就是在说我导师吗?他的人格魅力对我的影响,远远超出了我的想象。 就好比在学术生涯中的 “原生家庭”, 在后来的工作和生活中, 我总是下意识地模仿他的行事方式。

|

|---|

| Ideal Supervisor (来自 Twitter) |

有教无类

我常常会想, 如果我的博士导师不是李教授,我现在会是一个怎样的人。 我性格内向、 木讷, 做事缓慢, 即便勤奋用功, 在科研上也属 “晚熟型”。 这些年来, 我听闻目睹了各种类型的导师,以及因导师而备受折磨的学生。 每一次, 我都会设想,如果我遇到一位暴躁、 不负责任、 或无法根据个性引导我的导师, 我是否早就放弃了科研, 或者已经性格扭曲?

李教授不仅对我有恩,他也同样善待其他学生。 他从不根据研究表现好坏而厚此薄彼;

他不一味追求影响因子, 也不要求学生发表一定数量论文才能毕业。研究室的博士毕业要求是达到学校规定的至少一篇论文, 因此我们从未为了毕业而苦苦拼凑论文。

无论是想进入工业界还是学术界, 他都给予尊重和大力支持。 他因材施教,充分发掘了不同性格学生的潜能, 使得学生之间关系融洽。

克己复礼

导师是一个将严于律己做到了极致的人。认识他之前我自认为足够自律,认识他之后我不敢再妄称自律。

他时间观念极强。从来不会迟到,例会时间倘若被其他事情绊住,他会打电话告诉大家他可能会晚五分钟或者十分钟。

他事事有回应。发给他的论文或者需要他处理的事情,如果他不能立马给回复,他也会立马告知他会什么时候回复,而他也必然会遵守自己安排的时间。有一次我申请 OSA 的一个项目需要他的推荐信,到截止日期前一天他还没能提交,但他给我发了邮件说他在路上所以没法交,回到酒店他会发邮件给管理员,而他真的也那么做了。

他言出必行。即便是像随口的 “下次回韩国请你吃饭” 这样的小事情,他也会记在心里。而他如果说 “不”,那就一定是不。

他对学术道德的坚守是无可挑剔的。无论担任哪个期刊的编辑,他从不会给予亲信任何指点或利好,因此我们也未曾产生可以被优待的侥幸心理。当他出任系主任、院长、韩国光学会会长等职务时,任何与研究室成员相关的事务,他都会主动避嫌。

所有这些,让我树立了这样的信念:即便不投机取巧,人人也都可以有所成就。所以当他离世时,我感到前所未有的空虚和无助,仿佛信念也随之土崩瓦解。

性别平等

很长一段时期,女性身份就像是我身上的桎梏。STEM 女性占比让我长期生活在周围只有男性的环境中,哪怕什么也不做,也会受到”特别关注”。这种环境生活太久会不自觉地把自己“包裹”起来。比方如果一个会议室全部都是男性的情况下,我肯定会选择最不引人注意的位子;人流高峰期,全是男性的电梯里如果没法到电梯角落去,我宁可爬十几层楼梯;

参加工作后,我经常会有要是我是男性就好了的想法。即便大家存在韩国女性身份低的刻板印象,但是在首尔大学求学和工作的期间,我碰到的对女性的歧视是近十年最少的。虽然首尔大学强制每一个人接受人权平等教育功不可没,但良好的工作环境更多是导师的功劳。导师在为女性学生争取平等默默做出了很多努力。每次去他办公室,他都会特别将门打开,不论春夏秋冬;跟他吃饭他也会叫上师母或者其他人一起。

他在为女性科研工作者争取机会的路上作出的努力包括:

- 他邀请诺贝尔物理学奖得主 Donna Strickland 教授来首尔大学报告,为了鼓励女性科研工作者,他特意在全是男性高层的晚宴上为她设置了一个座位。

- 在他担任首尔大学电子系系主任期间,电子系首次公开招聘女性教授,打破了该系自创系以来从未有女性教授的历史。

后来翻看导师的文章,发现他在 2002 年写过一篇《女性也读博士吗?》,其中表达了自己作为两个女儿的父亲的一些想法。他真的有关注、思考和践行自己的社会责任和家庭责任。

厚德载物

作为导师的第一个留学生,我受到了他格外的关怀。入学后的第一个 Home Coming Day,师母一见到我就热情问候,闲聊家常。后来她私下对我说,导师怕我作为外国人会感到不自在,特地嘱咐她要多多照应我。尽管我的韩语英语混杂,敬语用得一塌糊涂,很多行为也违背了韩国的文化礼仪,但他从未勉强我学习韩语,反而经常会对其他人说:”陈妮在呢,大家说英语吧。” 他体贴入微,全盘接纳了我作为外国人的特点,让我在异国他乡仍能感受到宾至如归的温暖。

|

|---|

| 2010 年第一次参加 Home Coming Day |

导师从不武断地要求你必须这样或那样做,也不会对别人加以评判。唯一一次让我印象深刻的,是有一次他对我说:”我见到的中国人都很外向啊,你不太一样呢。”博士毕业后我前往香港工作,临行前他半开玩笑地对我说:”我告诉 Lam 教授你比较内向了。” 我才意识到,原来我已经内向到需要他专门提醒的地步,于是有了我的 “五年话痨训练计划”。

他平等有礼地待人接物。十多年的相处中,我从未见过他呵斥任何人;有一次他不小心叫错了一位学生的名字,还为此觉得过意不去,嘟哝着”我从教二十多年,这还是第一次叫错学生名字”。每次出差,尤其是去中国,他都会随手准备一些小礼物,作为对帮助他的人(如接送司机、陪同玩乐的老师等)的答谢,哪怕只是我帮他买张机票,他也会送上小礼物表示谢意。

导师营造了一个有利于工作的研究室环境,以及一个良性循环的校友网络,造就了师承和 OEQE 品牌的影响力。

他总是告诫我们,读博士不只是为了发表论文。

他也常说,那些大公司愿意联系你们、为你们提供实习机会,是因为前辈们的努力为实验室打造了品牌。

在实验室,从不会出现抢夺 idea 或者工作的情况。

实验室的项目源源不断,很多都来自于已经毕业在产学研机构任职的前辈们。

实验室每年会举行一次校友会和一次 MT 滑雪活动。

导师也会专门请每一位毕业的学生吃顿饭,我毕业那年他特意选了中国菜馆。

2021 年,他获得了경암상这一殊荣,当时担任首尔大学工学院院长的他,将获得的两亿韩元(约合 120 万人民币)奖金全数捐赠给了首尔大学工学院。

他的批评也都是循循善诱、引导入微的。

2013 年,我参加在斯图加特举办的 FRINGE 会议。因为第一次去德国, 做完报告后我就四处游玩了。回国后,导师开玩笑说 Osten 教授(会议主办方)把 Reception 的照片发给他,他找了好久也没找到我的身影。那确实是我唯一一次缺席会议 Reception,他从来没有要求参会时必须全程待在会场,有时甚至还催我们多去玩,只是后来我都会珍视每一次开会机会。

博士毕业时,正好要去西雅图开会,他把我的论文打印出来带到了西雅图, 一边开会一边修改论文,开完会后还给我,很厚很重的A4纸啊。

离开韩国时, 我送给导师一幅”厚德载物”的书法作品(并非名家所作)。很多年后,师母突然提起这件事,还把书法上的汉字给我看,很高兴的样子。原来获得学生的认可对导师来说也是很重要的啊。

导师不必什么都知道, 但保持一直学习的态度很重要。

他会避免涉及一些敏感的话题, 比如不聊政治等。他更喜欢陈述事实, 而不加以评判。我想我永远也无法达到他的高度。

|

|---|

| 2019 年最后一次参加 Home Coming Day |

|

|---|

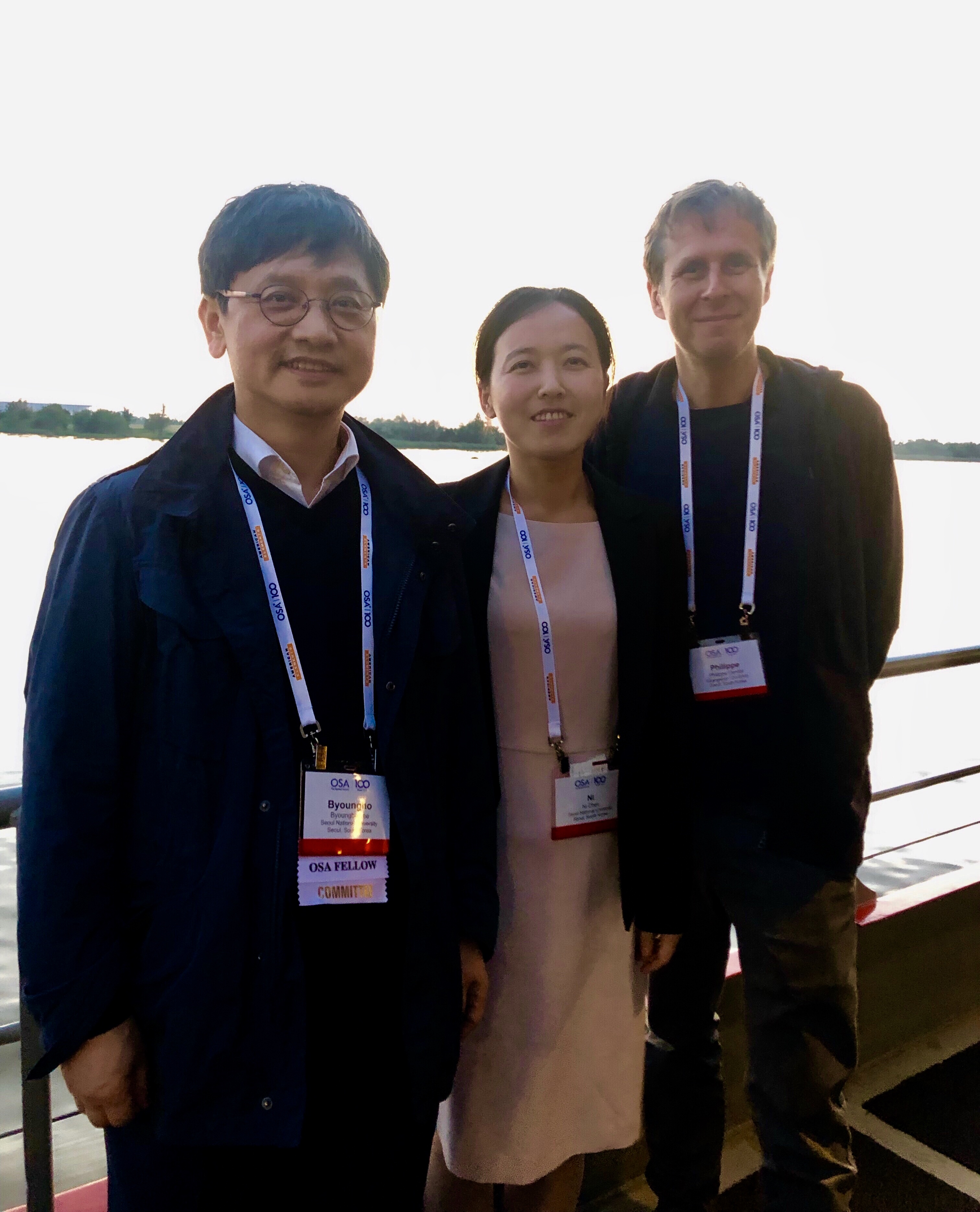

| 2019 年最后一张合影 @Bordeaux |

2019 年离开韩国时,在导师办公室门口,我对他说的最后一句话是 “保重身体”。当时心里还在想:”他这么年轻,这种话更应该对年长者说才是”。没想到这竟然成了我们最后一面。从得知他患病的消息开始,一直抱着侥幸心理,希冀会有奇迹,直到最后深深的无力和痛惜。那些没有来得及讲的话和没来得及让他看到的成绩都化为深深的遗憾。2022 年 10 月到 11 月,各种事情纷至沓来,我不得不长期卧床,被迫对着空白的天花板探索生命存在的意义、自己能够贡献什么、能够留下什么、又能带走什么?正好在那段时期,我看了李栋旭的一次访谈,其中有一句话的大意是”当我们真正接近死亡时,才能理解生命的意义”。

希望我存在过的生命有哪怕一丝意义。

曾经有朋友跟我开玩笑说我们研究室主页就像导师的个人博客,超级庆幸他能以这种方式将自己的思想流传下来。再读他的文章,还是会被他广博的学识、强烈的社会和家庭责任感、认真的工作和生活态度打动。顺手整理了导师的部分文章放在这里(很遗憾有很多文章因为网页被攻击过而不幸遗失),方便有兴趣的伙伴们阅览。