새해를 맞으며-致敬博导

January 1, 2023 |

Ni Chen

January 1, 2023 | Ni Chen

写在前面

2022 年 10 月,我躺在 Jeddah Fakeeh 医院的病床上, 收到师兄传来导师病危的消息。双臂布满点滴针眼,我几乎动弹不得,却用尽全力摸索到手机回复师兄的邮件。 从得知他手术到离世的消息传来, 我始终无法接受这个事实, 总以为生命会有奇迹, 噩耗不会降临在他身上。 11 月 7 日, 当确认他离世的消息传来时, 我正在服用镇痛药, 内心的剧痛与身体的疼痛交织, 撕扯着我的五脏六腑。此后多次试图用文字记录下来,却每每在打开文档时泪流满面。对我而言,导师是父亲、 良师、 好友的化身, 长期以来都是支撑我坚持理想主义的精神支柱。 他的离世, 加上遭遇的种种变故,让我在很长一段时间里精神恍惚, 在坚持与放弃之间徘徊。 今天, 我终于借着一点酒意, 整理这些凌乱的文字片段。

2024 年 4 月 28 日 @ Tucson

师者之心

我的导师 Byoungho Lee 教授是一位充满情怀的学者。 他常在实验室网页的留言板上抒发心迹, 分享所见所闻, 祝贺团队的学术成就。 他也会通报一些生活琐事,或是分享读过的书籍和领域内的新动态。 每年元旦,他都会撰文庆祝新年, 记录心得、 鼓舞士气, 这个传统从 2003 年一直延续到 2021 年, 从未间断。 尽管我的韩语水平有限, 但我总是耐心查找字典, 认真阅读他的文字, 因为那些文字中蕴含着丰富的启发与智慧。 如今恩师虽已离世, 我仍会不自觉地访问那个留言板, 即便明知再也看不到他的新文章。 面对这无可奈何的永别, 我只能通过追忆他的点点滴滴来激励自己继续前行。

师承有脉

年轻时的我对 “师承” 二字没有深刻理解, 却莫名地对这个概念充满敬畏。

我的硕士导师是一位学术造诣精湛、 为人温文尔雅的老师。 他在指导研究时极具耐心, 即便偶尔受到批评, 我也心服口服。 那时的我常常好奇, 不知道他的导师又是怎样的人物。

初次见到李教授是在一次韩国国内的学术会议上。 当他致辞时, 师姐告诉我那就是我的小导师的导师。 我顿时惊讶不已——他看起来那么年轻, 浑身散发着正气。 难怪小导师如此优秀, 我心想。 后来又遇到小导师的师妹,与她谈论研究时的感受也十分愉快。 看着李教授实验室的学生们做报告, 我对 “ 师承 “ 近乎执着的信念让我确信: 李教授一定是一位杰出的导师。 尽管当时对他知之甚少, 我还是决定申请他的博士项目。

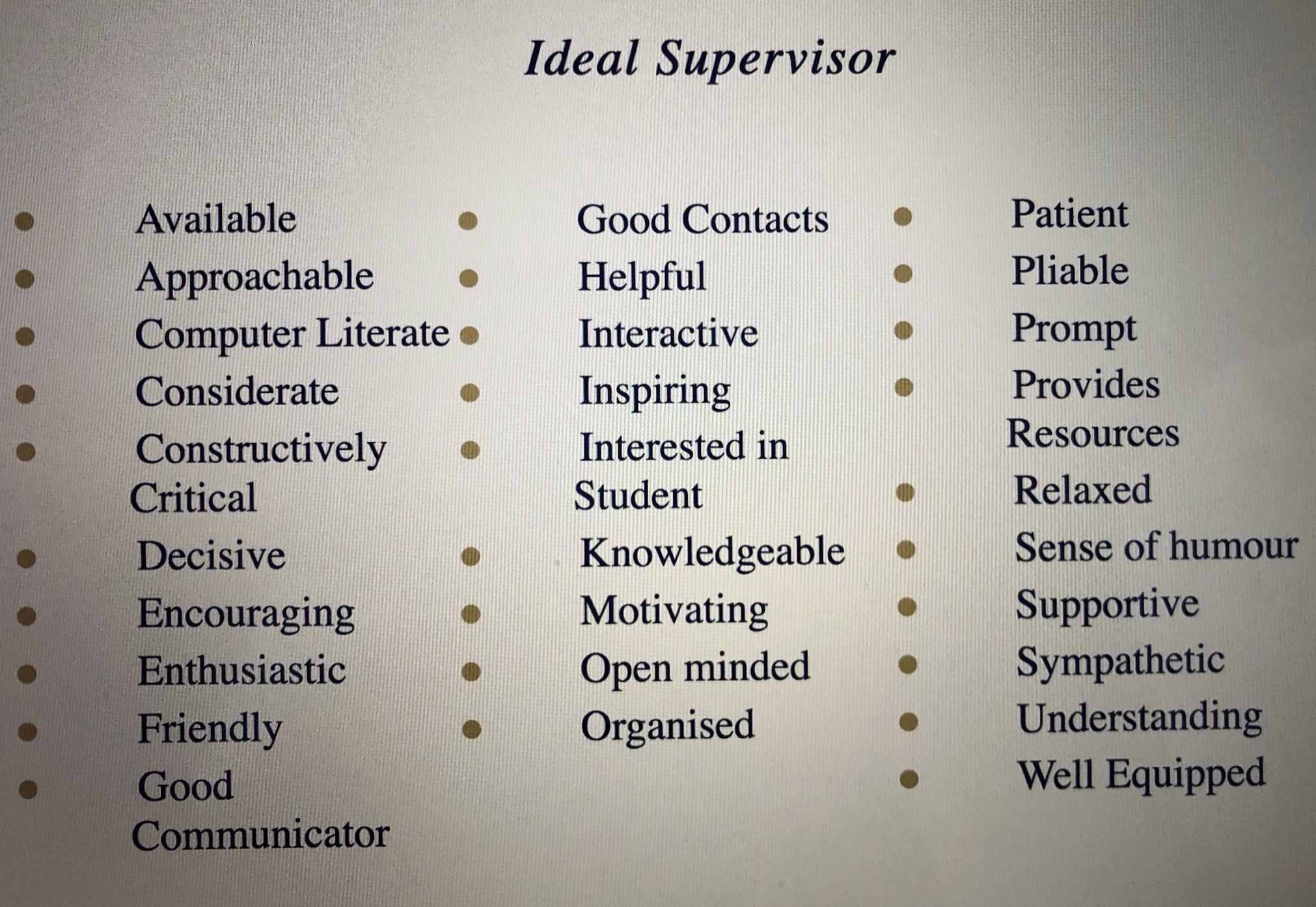

后来的经历印证了我的 “ 直觉 “。 李教授确实是一位卓越的导师,他身上融合了自律、 诚信、 幽默、 和善、 包容等诸多美德。有一次在 Twitter 上看到关于理想导师特征的描述,我几乎要欢呼雀跃——这不正是在描述我的导师吗?他的人格魅力对我的影响之深远, 远超我的想象。 就如同在学术生涯中的”原生家庭”, 在此后的工作和生活中, 我总是不自觉地效仿他的处事方式。

|

|---|

| Ideal Supervisor (来自 Twitter) |

有教无类

我时常思考,如果我的博导不是李教授,现在的我会是怎样的人。 性格内向、 木讷, 做事缓慢的我, 即便勤勉用功, 在科研上也属于 “晚熟型”。 这些年来, 我见闻了形形色色的导师, 也目睹了许多因导师而备受煎熬的学生。 每每此时, 我都会设想:假如我遇到一位暴躁、 不负责任, 或无法因材施教的导师,我是否早已放弃科研,或者性格扭曲?

李教授不仅对我恩重如山, 他也同样善待其他学生。 他从不因研究表现的好坏而厚此薄彼; 不一味追求影响因子,也不强求学生发表特定数量的论文才能毕业。 研究室的博士毕业要求仅需达到学校规定的最低标准 —— 一篇论文,因此我们从未为了毕业而苦苦拼凑论文。 无论学生选择进入工业界还是学术界,他都给予充分的尊重和大力支持。 他因材施教,善于发掘不同性格学生的潜能,使得研究室内部关系融洽。

克己复礼

导师是一个将严于律己做到极致的人。 在认识他之前,我自认为已经够自律,但认识他之后,我再也不敢妄称自律。

他时间观念极强。 从不会迟到,如果例会时间被其他事情耽搁,他会打电话告知大家他可能会晚五分钟或十分钟。

他事事有回应。对于发给他的论文或需要处理的事务,如果不能立即回复,他也会及时告知预计回复的时间,而他必然会遵守自己安排的期限。有一次我申请 OSA 的项目需要他的推荐信,到截止日期前一天他还未能提交,但他发邮件告诉我因为在路上无法操作,回到酒店后他会联系管理员,而他确实也这样做了。

他言出必行。 即便是类似 “下次回韩国请你吃饭” 这样的小事,他也会记在心里。而当他说 “不” 时,那就一定意味着不行。

他对学术道德的坚守无可挑剔。 无论担任哪个期刊的编辑,他从不会给予亲信任何指点或利好,因此我们也未曾产生可以被优待的侥幸心理。 当他出任系主任、院长、韩国光学会会长等职务时,任何与研究室成员相关的事务,他都会主动避嫌。

所有这些,让我树立了坚定的信念:即便不投机取巧,人人也都可以有所成就。所以当他离世时,我感到前所未有的空虚和无助,仿佛信念也随之土崩瓦解。

性别平等

很长一段时期, 女性身份像是我身上的桎梏。STEM 领域女性占比较低,让我长期生活在周围几乎清一色都是男性的环境中。 即便什么也不做,也会受到 “ 特别关注 “。 这种环境中生活太久,会不自觉地把自己 “ 包裹 “ 起来。 比如在一个全是男性的会议室里,我总会选择最不引人注意的位置;人流高峰期时, 面对全是男性的电梯, 如果无法躲到角落, 我宁可爬十几层楼梯。

参加工作后, 我时常会想: “ 要是我是男性就好了。 “ 尽管人们对韩国女性地位较低存有刻板印象, 但在首尔大学求学和工作期间,我经历的性别歧视却是近十年来最少的。 虽然首尔大学强制每个人接受人权平等教育功不可没,但良好的工作环境更多得益于导师的努力。 导师在为女性学生争取平等方面默默付出了很多。 每次去他办公室,他都会特意将门打开,不论春夏秋冬; 与他共同进餐时,他也会邀请师母或其他人一起。

他在为女性科研工作者争取机会方面做出的努力包括:

-

邀请诺贝尔物理学奖得主 Donna Strickland 教授来首尔大学报告,为了鼓励女性科研工作者,他特意在全是男性高层的晚宴上为女性学生预留了席位。

-

在他担任首尔大学电子系系主任期间,该系首次公开招聘女性教授,打破了自创系以来从未有女性教授的历史。

后来翻看导师的文章,发现他在 2002 年写过一篇《 女性也读博士吗? 》,其中表达了作为两个女儿的父亲的一些思考。 他确实在关注、思考并践行着自己的社会责任和家庭责任。

厚德载物

作为导师的第一位留学生, 我得到了他格外的关怀。 入学后的第一个 Home Coming Day,师母一见到我就热情问候,亲切地聊起家常。 后来她私下告诉我, 导师担心我作为外国人会感到不自在,特地嘱咐她要多多照顾我。尽管我的韩英混杂,敬语使用得很糟糕,很多行为也有违韩国的文化礼仪,但他从未强求我学习韩语,反而常常对其他人说: “ 陈妮在场呢,大家说英语吧。” 他体贴入微, 完全接纳了我作为外国人的特点,让我在异国他乡也能感受到宾至如归的温暖。

|

|---|

| 2010 年第一次参加 Home Coming Day |

导师从不武断地要求必须如何做事,也不轻易对他人加以评判。唯一让我印象深刻的是,有一次他对我说:”我遇到的中国人都很外向啊,你不太一样呢。” 博士毕业后我准备前往香港工作,临行前他半开玩笑地说:” 我已经告诉 Lam 教授你比较内向了。 “ 我这才意识到,原来我的内向已经到了需要他特别提醒的程度,于是开启了我的 “五年话痨训练计划”。

他以平等有礼的态度对待每一个人。在十多年的相处中,我从未见他呵斥任何人。有一次他不小心叫错了一位学生的名字,还为此感到过意不去,喃喃自语道:” 我从教二十多年,这还是第一次叫错学生名字。 “ 每次出差,尤其是去中国时,他都会随手准备一些小礼物,用来答谢帮助过他的人,无论是接送的司机还是陪同游玩的老师。就连我只是帮他订张机票,他也会送上小礼物表达谢意。

导师营造了一个良好的研究环境,以及一个积极向上的校友网络,铸就了师承和 OEQE 品牌的影响力。他经常告诫我们,攻读博士学位不仅仅是为了发表论文。 他也常说,那些大公司愿意联系我们、为我们提供实习机会,是因为前辈们的努力为实验室打造了良好的声誉。 在实验室中,从不会出现争抢创意或工作的情况。实验室的项目源源不断,很多都来自于已经在产学研机构任职的前辈们。

实验室每年都会举办一次校友会和一次 MT 滑雪活动。导师也会专门请每一位毕业的学生吃一顿饭,我毕业那年他特意选了中餐馆。2021年,他获得了경암상(景岩奖)这一殊荣,当时担任首尔大学工学院院长的他,将获得的两亿韩元(约合 120 万人民币)奖金全数捐赠给了首尔大学工学院。

他的批评总是循循善诱、引导有方。2013 年,我参加在斯图加特举办的 FRINGE 会议。因为是第一次去德国,做完报告后我就四处游玩了。回国后,导师开玩笑说 Osten 教授(会议主办方)把 Reception 的照片发给了他,他找了好久也没找到我的影子。那确实是我唯一一次缺席会议 Reception,他从来没有要求参会时必须全程待在会场,有时甚至还催我们多去游玩,只是此后我都会珍惜每一次开会的机会。

博士毕业时,正好要去西雅图开会,他把我的论文打印出来带到了西雅图,一边开会一边修改论文,会议结束后交还给我,那叠很重的 A4 纸承载着他的心血。

离开韩国时,我送给导师一幅 “ 厚德载物 “ 的书法作品(并非名家所作)。 多年后,师母突然提起这件事,还把书法上的汉字指给我看,显得很高兴。 原来获得学生的认可对导师来说也是很重要的啊。

导师始终保持着谦逊好学的态度。他会谨慎地避免涉及一些敏感话题,比如政治等。他更倾向于陈述事实,而不轻易做出评判。 我想我永远也无法达到他的境界。

|

|---|

| 2019 年最后一次参加 Home Coming Day |

|

|---|

| 2019 年最后一张合影 @Bordeaux |

2019 年离开韩国时,在导师办公室门口,我对他说的最后一句话是 “ 保重身体 “。当时心里还在想:” 他这么年轻,这种话更适合对年长者说。” 没想到这竟成了我们的最后一面。从得知他患病的消息开始,我一直抱着侥幸心理,期待会有奇迹发生,直到最后只剩下深深的无力和痛惜。 那些未能说出口的话语,和没来得及让他看到的成绩,都化作了永远的遗憾。 2022 年 10 月到 11 月,各种事情接踵而至, 我不得不长期卧床, 被迫对着空白的天花板思考生命存在的意义——我能够贡献什么,能够留下什么,又能带走什么? 正好在那段时期,我看到了李栋旭的一次访谈,其中有一句话的大意是 “当我们真正接近死亡时,才能理解生命的意义”。

希望我存在过的生命能够留下哪怕一丝的意义。

朋友们曾开玩笑说我们研究室的主页就像导师的个人博客,我非常庆幸他能以这种方式将自己的思想流传下来。重读他的文章,仍然会被他广博的学识、强烈的社会和家庭责任感、认真的工作和生活态度所打动。我将导师的部分文章整理在这里(很遗憾有很多文章因网页遭受攻击而遗失),以供有兴趣的朋友们阅览。